没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。是啊,只有经经历过严寒而又漫长的寒冬,才会对接下来的暖春格外珍惜。时令已过惊蛰,随着一声春雷乍响,疫情散去,万物开始复苏。经历过寒冬新型冠状病毒的肆虐,人们从来都没有像今天这样热切期盼春天的到来。“禁足”了好一段时间,待到疫情胜利,山花烂漫之时,去山野间掰几颗春笋,跟春天来一个舌尖上的约会。

早春时节,是人们外出赏花挖野菜的时候,更是吃春笋的好时机。随着一声春雷乍响,大地开始苏醒,春笋也冒着尖尖破土而出!在接下来的一个月里,南方人恐怕要跟各式笋肴见面愈发频繁了。竹笋是我国民间的传统佳肴,有着“无笋不成席”的美誉。“好竹连山觉笋香”,惊蛰过后,春笋尝鲜的好时节就在眼前了。

春笋

食笋文化

说起吃笋,让我想起了民间流传的一个关于“食笋煮箦”的成语典故,听起来让人哭笑不得。食笋煮箦出自邯郸淳《笑林广记》:

汉人有适吴。吴人设笋,问是何物。语曰:“竹也。”归煮其床箦而不熟,乃谓其妻曰:“吴人辘,欺我如此!”

意思是说汉地(北方)人到吴地(南方)去,吴地人用竹笋来款待他,汉地人没吃过,于是就问这是什么?吴人回答说,这是竹子。汉地人回去之后觉得吴地的竹子味道不错,于是就将床上的竹席给煮了,但怎么煮就是煮不熟。汉地人很生气,就对其妻子说,吴地人真的是很狡诈,竟然欺骗我。

这个成语岁说是一个典故,但从一定程度上可以看出北方竹笋稀少,没有南方人善于吃笋。竹笋对于气候的条件要求严苛,竹笋是喜温怕冷的植物,对温度和湿度很挑剔,秦岭淮河以北竹笋稀少,而湿热的南方竹林茂密,长势喜人。

春笋

我国食笋历史悠久,由此而衍生出了一种浓厚的食笋文化。从古至今,无数的文人墨客通过诗词歌赋表达了对食笋的喜爱。

早在春秋时期,《诗经-大雅·韩奕》中有记载竹笋已经成为了食物:“其蔌维何,维笋及蒲。”在《周礼》中,有“笋菹”这种居家美食,这里的笋指的是腌笋。

晋朝戴凯所著的《竹谱》一书中,详细介绍了竹子的70多个品种以及不同竹笋的风味。在宋代僧人赞宁所著的《笋谱》中,也记载了有80多种竹笋的品种。

在清代的《红楼梦》中也有关于食笋的记载,在贾府的餐桌上,往往不乏一些奢侈的菜肴。其中第五十八回中的一道火腿鲜笋让人垂涎三尺,隔着书本就能闻到其香气四溢。

竹不仅是一种食材,更能体现君子的文化内涵。梅兰竹菊,竹作为四君子之一,无不彰显着文人雅士的高风亮节。有人说竹笋不仅是一种美食,更是一种雅食。食笋进入饮食文化领域,历来被广大的文人雅士所称赞。

春笋

唐代白居易《食笋》诗写道“每日逢加餐,经时不思肉。”,食笋能让其舍弃吃肉,对了笋的热爱可见一斑。苏东坡的妹夫,黄庭坚有诗写道“南园苦笋味胜肉”,拿笋与肉对比,笋还是占了上风。南宋诗人陆游也有“色如玉版猫头笋,味抵驼峰牛尾狸”的诗句,表达了对猫头笋的恋恋不忘。

袁枚在《随园食单》里详细记载:“笋十斤,蒸一日一夜,穿通其节,铺板上,如做豆腐法,上加一枚压而榨之,使汁水流出,加炒盐一两,便是笋油。其笋晒干,仍可作脯。”

笋在袁枚大厨的操控下又出现了笋油(笋汤)和笋干,笋的吃法也日益变得多样化。

哪种笋最好吃?春笋、冬笋终究是谁也不服谁

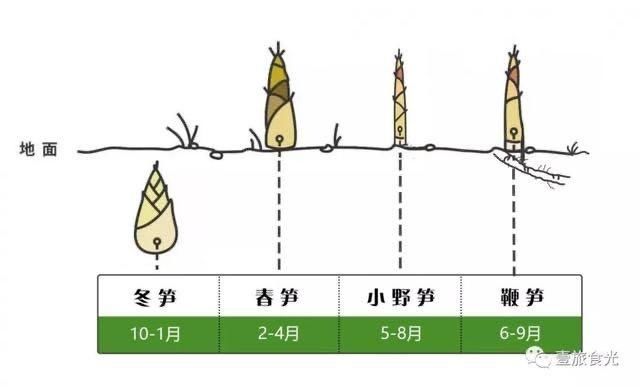

竹笋的种类繁多,能达到八九十种。从粗略上来分,可以分为春笋、冬笋、鞭笋三大类。在大多数人的意识中,笋似乎只有春季才有,其实不然,一年四季都是可以吃到笋的。春季有春笋,夏秋时节有鞭笋,深冬季节还有冬笋。

冬笋

冬笋产量极低,而且不好挖,挖冬笋是需要经验和技巧的,埋在地底下的冬笋一天也挖不出来几个。从口感来看,冬笋的口感要比春笋的口感要厚实的多。冬笋作为深埋大地里的土宅肥,吸收大地的滋养,做出来的味道层次和营养要更丰富一些。但市面上还是吃春笋的居多,产量高、价格低让这种春意盎然的美食走进了更多的平民家庭。

春风十里,不如吃你

相比冬笋的土圆肥,春笋为了破土而出特意拉长了身形。待到春雷响起,各个竞相“长个儿”,静静等待世人的品鉴。春笋生长极快,破土之后蓄势待发,十天以后口感就不鲜嫩了!于是有人说,春笋春笋,过了这春就没这笋了。的确是这样子,吃春笋时间短,一定要把握住时机才好。

笋衣包裹下的笋肉细嫩而白净,是做菜的上好选择。春笋的吃法有很多,比较常见的有油焖春笋和腌笃鲜、春笋炒腊肉等。

- 上一篇: 传染病的滞胀,农产品开发如何能有出路?

- 下一篇: 农业农村部致全国农民朋友的一封信